Verbindungen: Der Entwurf nutzt die Grundstücksgeometrie für eine schlanke dreiseitig gefasste Hofstruktur, die sich nach Osten öffnet und über ihre Gliederung einen nördlichen Abschluss des kleinteiligen Johanniterviertels bildet. Zugleich handelt es sich um einen Übergang von der Körnung und Maßstäblichkeit der südlichen Gronau zu den gewerblich und institutionell geprägten Großstrukturen der nördlichen Gronau, welche bis heute das signifikante Herz des Bundesviertels darstellt. Somit greift der Entwurf an dieser Schnittstelle die Heterogenität seines unmittelbaren baulichen Umfeldes auf und schließt auf vermittelnde Weise die Lücke im städtebaulichen Zusammenhang.

Identität: Der Innenhof dient als ruhige, naturnahe Mitte. Städtebaulich verbindet er die angrenzenden Gebäude und schafft zugleich einen harmonischen Übergang zu den Gärten der südlichen Nachbarschaft. Als gemeinschaftlicher Freiraum prägt der Hof die Identität des Quartiers und steht für ein zeitgemäßes Verständnis von städtischem Grün im Zeichen des Klimawandels. So wird das Quartier zu einer zukunftsweisenden Wohn- und Büroadresse in Bonn.

Die Gestaltungsschwerpunkte liegen auf Extensivierung, Klimaanpassung, Regenwassermanagement und die Förderung der Biodiversität im urbanen Kontext.

Hybrid: Die Wahl der Konstruktion folgt einem pragmatischen Ansatz. Die Gebäude sind als Holzhybridgebäude konzipiert, wobei die Sockelgeschosse und Erschließungskerne aus Stahlbeton bestehen. CO₂-intensive Baustoffe

wie Beton werden nur dort eingesetzt, wo sie statisch oder funktional unabdingbar sind. Oberirdisch kommen klassische Holzrahmenkonstruktionen mit gekapselten Wänden sowie Decken aus CLT (Cross Laminated Timber) oder Holzverbunddecken zum Einsatz. Diese Materialkombination ermöglicht eine ressourcenschonende, ökologische Bauweise bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit.

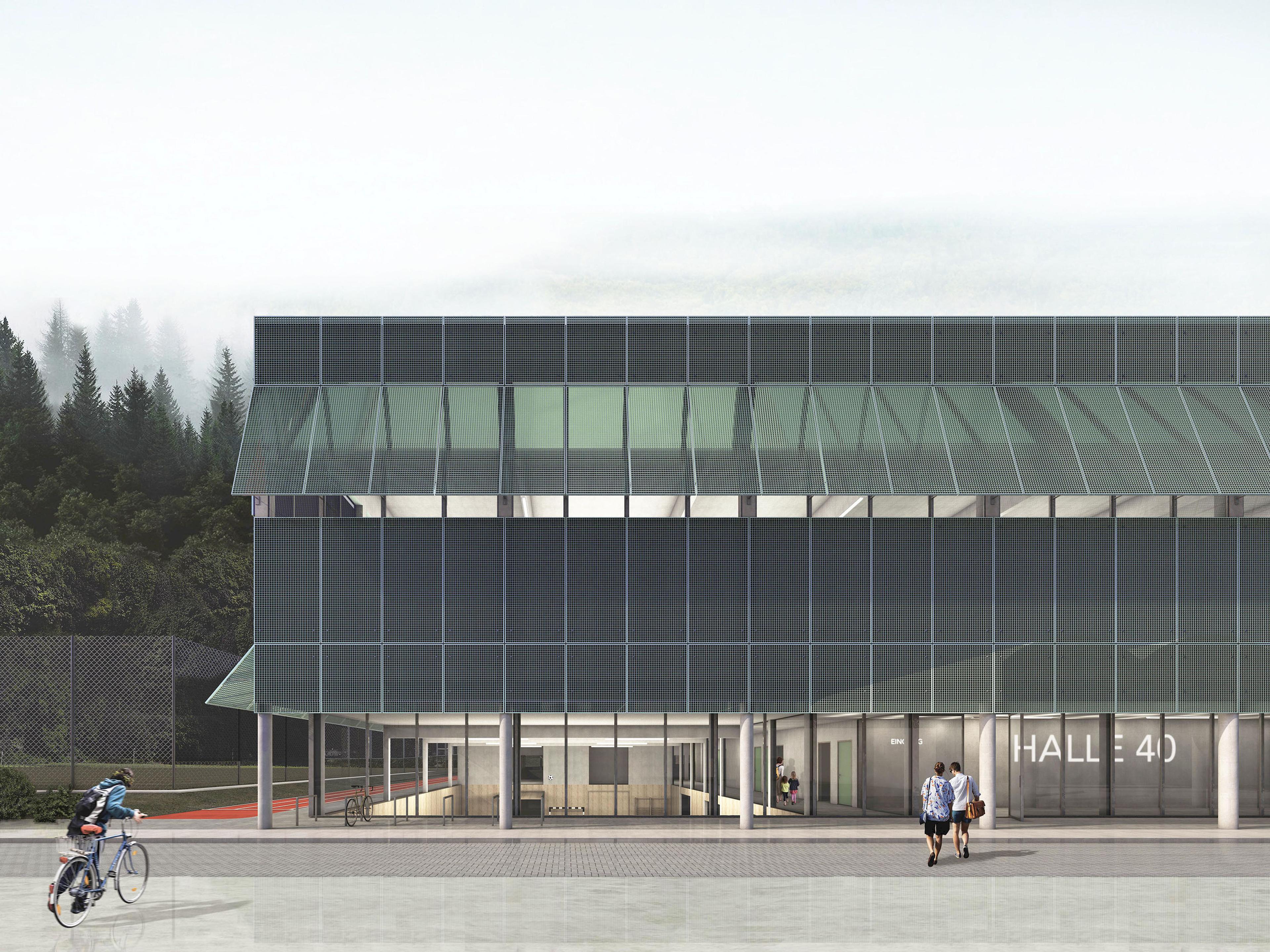

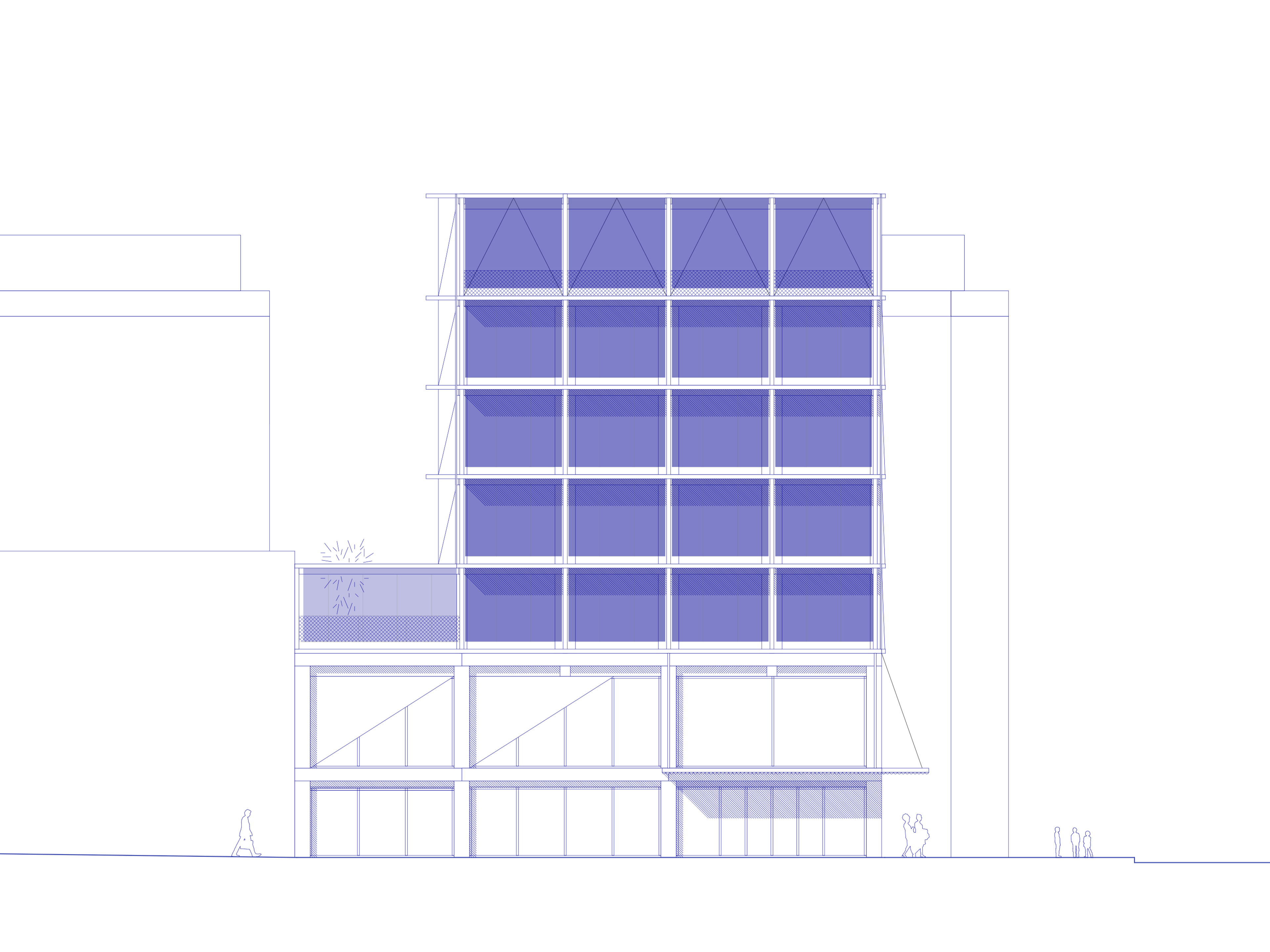

Robuste Fassaden: Die Fassadengestaltung orientiert sich an den funktionalen und ästhetischen Anforderungen der jeweiligen Gebäudetypen und ihrer Lage. Entlang der Straße dominieren hinterlüftete, vertikal gegliederte Fassaden

mit rhythmischer Gestaltung durch konstruktive Brandriegel, die als horizontale Bänder in Erscheinung treten.

Die Bekleidung variiert je nach Bereich: Im Sockelbereich robuste Keramikverkleidungen und in den Obergeschossen Metall- oder Wellblechprofile. Zur belasteten Straßenseite hin präsentieren sich die Fassaden mit einem eher glatten Relief, während die Hofseiten stärker in der Tiefe differenziert sind und durch Stahlbalkone sowie Rankstrukturen aufgelockert werden.

Differenzierter Ausdruck: Das Gewebegebäude setzt auf eine keramische Bekleidung und großzügige Verglasungen mit einem ausgewogenen Öffnungsanteil. Eine horizontale Gliederung wird durch konstruktive Sonnenschutzelemente erreicht. Die Hofhäuser und das Clusterhaus hingegen vermitteln durch eine Holzbekleidung eine weiche und natürliche Anmutung, die eine harmonische Verbindung zur grünen Innenhofgestaltung schafft.

Einbindung: Für alle Gebäude gilt eine einheitlich helle und freundliche Farbgestaltung. Die leicht glänzenden Oberflächen reflektieren die Umgebung und integrieren die Gebäude dezent in das Quartiersbild. Die Sockelgeschosse heben sich durch prägnante Material- und Farbdifferenzierungen ab, wodurch eine visuelle Stabilität und eine klare Grundstruktur erzeugt wird. Wartungsarme und langlebige Konstruktionen tragen zusätzlich zur Wirtschaftlichkeit bei.

Ökologie und Ökonomie: Die vorgeschlagene Bebauung besteht aus kompakten Gebäudetypen, die mit kleinem Oberflächen-/Volumenverhältnis niedrige Baukosten und geringe Energieverbräuche erwarten lassen. Mehrspänner-Erschließung, übereinander liegende Nassbereiche, vertikale Lastabtragung sowie maximale Elementierung und Vereinheitlichung von Ausbauformaten optimieren die Kosteneffizienz.

Klimaschutz: Für einen konsequenten Beitrag zum Klimaschutz werden alle Dachflächen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die erforderlichen Retentionsqualitäten werden durch eine Kombination mit extensiver Begrünung oder

der Nutzung von Mäanderplatten bzw. samenfreiem Substrat erreicht. Der lokal erzeugte Solarstrom wird z.B. im Rahmen von Mieterstromprojekten zur Deckung des elektrischen Strombedarfs verwendet. Ebenso Klimaneutral wie die Stromerzeugung stellt sich die Wärmegewinnung durch eine moderne Wärmepumpentechnologie dar.

Kreislaufgerechtes Bauen: In der Materialwahl und Konstruktion wird der Grundsatz des kreislaufgerechten Bauens berücksichtigt. Wartungsarme, sortenreine Konstruktionen und reversible Bauteilverbindungen sorgen für Ressourcenschonung und ermöglichen spätere Anpassungen oder Rückbauten. Dieses Konzept erfüllt nicht nur die Anforderungen an eine nachhaltige Bauweise, sondern fördert auch die langfristige Wirtschaftlichkeit der Gebäude.

Projekte

945 WBM

934 MTÄ

091 AUG

923 MOO

061 LAN

080 FRO

034 WIL

918 H40

068 EDS

922 NEU

044 ZEP

907 FHM

043 THE

928 SRF

040 ZEU

926 BSN

9O3 SAN

Hartinger Koch Tran-Huu Part mbB

Westendstr. 51, 80339 München

+49 89 55 06 73 63

mail@famarchitekten.de

945 WBM

Franz-Josef-Strauß-Allee

Bonn

Städtebau, Wohnungsbau

19.756 QM

Franz-Josef-Strauß-Allee

Bonn

Städtebau, Wohnungsbau

19.756 QM